|

Dans de nombreuses chroniques sur les

gravures représentant Blâmont, est cité le nom de Hoefnagel.

Il était temps de lui consacrer un article plus détaillé.

Voir

-

Texte de la Gravure de Hoefnagel

- Hoefnagel et les gravures en couleurs

Joris (Georges, Georgius) Hoefnagel, peintre, miniaturiste,

voyageur et poète anversois, est né à Anvers en 1542. Il

serait mort à Vienne le 9 septembre 1601 ( ?

cette date, très précise est cité par certaines biographies,

sans donner de sources. Mais alors, comme le fait remarquer

Edouard Fétis, pourquoi existe-t-il dans le Civitates orbis terrarum

des planches signées de Hoefnagel et datées de 1617 ?

).

Contraint par son père de travailler dans l'entreprise

familiale de diamantaire, il étudie néanmoins les arts à

Malines avec Hans Bol (1543-1593), et voyage en Angleterre,

France et Espagne. Il en rapporte des dessins qui seront

exploités ultérieurement, dans les six volumes du

Civitates orbis terrarum que Georg Braun éditera à

Cologne de 1572 à 1617.

| Il épouse à Anvers le 12 novembre

1571, Suzanne van Onsen. (Noces peintes par François

Pourbus l'ancien 1545-1581). Après l'invasion d'Anvers

par les troupes espagnoles en 1576, l'entreprise

familiale et ruinée. |

|

En 1577, Hoefnagel reprend ses voyages, accompagné de son ami le

géographe Ortelius : il visite successivement Augbourg,

Munich, Venise, et Rome, où il refuse les offres du cardinal

Farnèse pour honorer l'engagement de devenir artiste de cour

auprès de l'électeur de Bavière Albert V. Il voyage ensuite

à Naples, Venise, Munich, puis Insbrück où il réalise de

1582 à 1590 un missel pour l'archiduc Ferdinand d'Autriche.

On le voit ensuite continuer ses voyages (en Angleterre, à

Francfort en 1594, à Prague... où il complète ses

illustrations pour le Civitates Orbis Terrarum)

Il se fixe enfin à Vienne, où il s'adonne à la miniature et

à la poésie latine.

La notice biographique la plus complète sur Georges

Hoefnagel a été écrite par Edouard Fetis (1812-1909)

reproduite ci-dessous.

Ajoutons que le fils de Joris, Jacob (1575 Anvers - 1630), a

été vraisemblablement formé par son père à la peinture. Ils

travaillent ensemble dans les années 1590-1600 : en 1592,

Jacob publie des séries d'estampes d'après les dessins de

son père, et dès 1595 réalise des dessins, sans doute aussi pour le Civitates Orbis Terrarum

de Braun et Hogenberg. Il accompagne

son père à Prague en 1599, où il demeurera et sera nommé Kammermaler.

Les artistes belges à l'étranger: études biographiques

Edouard Fetis

1857

GEORGES HOEFNAGEL.

Encore une vocation contrariée et qui

trouve en elle-même la force nécessaire pour triompher des

obstacles. C'est un thème qui se reproduit dans une foule de

biographies d'artistes, varié seulement par quelques détails

particuliers. Le héros de ce roman, dont le début offre une

parfaite analogie avec tant d'autres chapitres de l'histoire

des hommes poussés par l'impulsion propre de leur nature

dans la sphère des travaux intellectuels, s'appelait Georges

Hoefnagel. Il est né à Anvers en 1545. Son père était un

riche marchand de diamants. Le trafic des pierres précieuses

était un des éléments nombreux de la prospérité de notre

métropole commerciale. Elles y étaient apportées par les

Portugais, suivant Guichardin. Cet écrivain nous apprend

qu'il y avait à Anvers, en 1560, c'est-à-dire à l'époque de

la jeunesse d'Hoefnagel, « cent vingt orfèvres, sans un

grand nombre de lapidaires et autres tailleurs et graveurs

de pierreries, lesquels, ajoute l'auteur, font des oeuvres

admirables. » On sait que de tout temps les négociants ont

mis une sorte de point d'honneur à ce que leurs fils

continuent après eux les opérations commerciales dans

lesquelles ils se sont eux-mêmes enrichis. La gloire de

perpétuer la maison qu'ils ont fondée ou dont ils ont reçu

le dépôt héréditaire, est celle dont ils sont le plus

jaloux, pour eux aussi bien que pour leurs descendants.

Cette gloire est préférée par eux à la fortune. Le père de

Georges Hoefnagel, imbu de ces idées, voulait que son fils

fût marchand de diamants comme lui. Cependant Georges

n'avait aucun penchant pour les transactions du commerce.

Artiste d'instinct, il passait à dessiner tout le temps

qu'il pouvait dérober à la surveillance paternelle. Ses

cahiers d'écolier étaient couverts de croquis où se

manifestaient et la justesse de son coup d'oeil et la fermeté

de sa main. Decamps nous dit qu'à défaut de papier, il

traçait sur le sable; mais ce n'est là sans doute qu'une

nouvelle édition de l'épisode si connu de la vie de Giotto,

et qui cette fois n'avait pas le mérite de la vraisemblance,

car il n'est guère permis de supposer que le fils du riche

négociant ait été réduit, comme le pauvre berger, à

esquisser sur le sable des images fugitives. Ce qui paraît

certain, c'est que Georges Hoefnagel ne pouvait pas donner

un libre cours à ses fantaisies pittoresques. Une de ces

circonstances qui viennent toujours à point en aide aux

hommes doués d'une vocation sérieuse, seconda notre jeune

dessinateur dans ses tentatives jusqu'alors peu fructueuses

pour vaincre la résistance de son père à des projets

qualifiés de rêves chimériques. Un ambassadeur de Savoie

étant venu visiter Anvers, entra chez Hoefnagel, le marchand

de diamants, pour faire quelques acquisitions. Pendant qu'on

se mettait en devoir de satisfaire à sa demande, il aperçut

dans un coin de la boutique Georges qui dessinait, selon son

habitude. L'ambassadeur s'approcha de lui, fut frappé des

dispositions qui se révélaient dans le simple caprice d'un

crayon encore inexpérimenté et en fit tout haut

l'observation. Le négociant, peu touché des éloges donnés à

son fils, se plaignit amèrement de la désobéissance de

celui-ci, ajoutant qu'il saurait bien toutefois le

contraindre à laisser là ses dessins pour s'occuper des

choses du commerce. L'ambassadeur lui déclara qu'il aurait

tort et il le lui prouva par de si bonnes raisons, outre

qu'il fit des achats assez considérables, que le marchand

finit par promettre de ne plus contrarier les penchants de

son fils. La parole d'un ambassadeur avait alors du poids,

et le plus fier bourgeois ne pouvait se soustraire

entièrement à son ascendant, fût-il de nos provinces où

régnait un sentiment si général et si vif d'indépendance.

Georges Hoefnagel, libre désormais de toute entrave, n'ayant

plus rien à démêler avec les arides travaux du négoce, se

livra entièrement à ses études favorites. Semblable aux

artistes de son temps, qui avaient, on est bien forcé de le

reconnaître, cette supériorité sur la plupart de ceux de

notre époque, il visait à des connaissances variées, et,

sans négliger le dessin, apprenait à lire dans les textes

originaux les grands écrivains de l'antiquité. On n'avait

pas encore inventé les spécialités, vilain mot et vilaine

chose; on ne croyait pas qu'il suffît à un homme de se

distinguer dans la pratique d'un art, et que l'habileté

qu'il pouvait y acquérir pût le dispenser de se mettre, par

d'autres études, en communication avec le reste du monde

intellectuel. Les talents du peintre, du graveur et de

l'architecte; ceux du statuaire, du poète et du musicien se

trouvaient souvent réunis chez le même artiste. On ne dira

pas que cette variété de connaissances était un obstacle au

complet développement de l'une d'elles; les oeuvres des

maîtres dont nous parlons feraient aisément foi du

contraire. Mais revenons à Georges Hoefnagel que nous avons

laissé en pleine possession d'une liberté dont il profitera

si bien.

Lorsqu'il crut son talent de dessinateur suffisamment formé

pour pouvoir commencer avec fruit une étude sérieuse de la

nature, Hoefnagel sollicita de son père l'autorisation de

voyager. Avec cette autorisation, il obtint ce qui lui était

nécessaire pour en pouvoir user, c'est-à-dire une pension

dont le marchand de diamants, réconcilié avec la peinture

par les arguments persuasifs de l'ambassadeur de Savoie,

éleva généreusement le chiffre.

Chaque artiste, on le sait, a une vocation particulière.

Celle de Georges Hoefnagel était la reproduction des scènes

extérieures de la nature. L'Espagne lui parut devoir offrir

d'abondantes ressources à son crayon. C'est donc vers cette

contrée qu'il se dirigea, en explorant la partie de la

France qu'il devait traverser pour y arriver. On voyageait

alors moins rapidement et moins commodément qu'aujourd'hui;

mais on voyageait de manière à connaître le pays parcouru,

ce qui n'a plus lieu, il faut en convenir. L'artiste qui

cheminait à pied, le sac sur le dos et le bâton à la main,

prenant parfois le coche pour franchir une plaine aride et

le quittant dès que le terrain redevenait accidenté, allait

bien mieux à son but que celui qui a recours aux moyens de

transport inventés par la civilisation moderne. Il ne se

bornait pas à visiter les grandes villes et leurs environs;

il pénétrait dans l'intérieur des terres et saisissait le

côté le plus caractéristique de la physionomie de chaque

pays. C'est ainsi que Georges Hoefnagel accomplit son

pèlerinage d'Espagne. Chemin faisant il dessinait un site

pittoresque, une ville ouverte ou fortifiée, un château

féodal, une chaumière, les costumes différents pour chaque

province et souvent même pour des cantons de la même

province. Aussi ses compositions, dont il sera parlé plus

tard, intéressent-elles par une foule de détails précieux

pour l'étude des moeurs du temps.

Après une longue absence, Georges Hoelnagel revint en

Belgique, rapportant une riche moisson de croquis. Il

n'était encore que dessinateur. Voulant devenir peintre, il

prit, dit-on, des leçons de Jean Bol, qui résidait à

Malines, ville où régnait alors une grande activité

intellectuelle et où l'on ne comptait pas moins de cent

cinquante ateliers, s'il faut en croire les historiens.

Notre artiste ne se sentait pas attiré vers la peinture à

l'huile. La miniature sur parchemin et la gouache étaient

les genres qu'il affectionnait. C'est ce qui lui fit

rechercher les conseils de Jean Bol, peintre en détrempe

justement renommé. Il mania bientôt le pinceau aussi

habilement que le crayon, et n'eut plus d'avis à demander

qu'à sa propre expérience.

Hoefnagel s'était fixé à Anvers, dans la maison de son père,

pour mettre à profit les matériaux qu'il avait rapportés

d'Espagne. Il y trouvait une douce et paisible existence.

Libre, indépendant, riche dans l'avenir, il ne connaissait

aucun des soucis, aucune des nécessités de la vie matérielle

contre lesquelles se débattent, dans leur jeunesse, la

plupart des artistes dont cette lutte de tous les instants

contre de prosaïques exigences, use souvent les forces avant

l'âge. Il pratiquait en toute sérénité d'esprit le culte des

Muses, s'il nous est permis d'employer cette expression de

la littérature fleurie, passant de la peinture à la poésie,

et qui plus est à la poésie latine. Une nuit, nuit funeste

pour la Belgique, tout l'échafaudage de son bonheur présent

et de ses espérances fut renversé. C'était le 3 novembre

1576. Les Espagnols étaient sortis de la citadelle et

s'étaient précipités, comme un torrent furieux, sur la

malheureuse cité d'Anvers qu'ils mettaient à feu et à sang.

L'incendie dévorait l'hôtel de ville avec son trésor

d'objets d'art; il anéantissait le quartier habité par les

plus riches négociants; les soldats de Romero et de

Navaresse, avides de meurtre et de pillage, pénétraient chez

les habitants et enlevaient tout ce qu'ils trouvaient

d'objets précieux. Il était impossible que le père d'Hoefnagel

pût se soustraire à leurs exactions. En vain s'était-il

empressé de cacher ses diamants et ses pierreries; il lui

fallut tout livrer sous peine de la vie. Sa ruine fut

complète. Combien ne dut-il pas se féliciter d'avoir cédé

aux conseils de l'ambassadeur de Savoie, en permettant à son

fils d'acquérir un talent qui devenait désormais son unique

ressource !

Georges Hoefnagel ne songea plus qu'à s'éloigner d'Anvers,

où tout devait réveiller en lui des souvenirs pénibles. A

cette triste époque de noire histoire, quiconque avait des

sentiments d'indépendance et de fierté, préférait

l'expatriation à l'humiliation de subir l'odieux régime qui

pesait sur nos malheureuses provinces. Hoefnagel se

disposait donc à reprendre le cours de ses voyages; mais une

pensée amère se mêlait cette fois au désir de voir des

contrées nouvelles et d'y chercher des sujets d'études, car

il s'agissait non d'une exploration temporaire, mais d'un

exil. Heureusement il trouva un compagnon, le célèbre

géographe Ortelius qui, lui aussi, éprouvait le besoin

d'aller au dehors respirer un air plus libre et qui,

d'ailleurs, avait un but scientifique à remplir dans ses

voyages: l'achèvement du Thésaurus geographicus, pour lequel

il avait déjà parcouru une partie de l'Europe, afin de

relever, d'après les inscriptions, les anciens noms de

lieux.

Hoefnagel et Ortelius quittèrent Anvers et se dirigèrent

vers l'Italie par l'Allemagne. Les deux voyageurs

s'arrêtèrent à Augsbourg, où ils furent reçus par les Fugger

avec la généreuse hospitalité que ces princes du commerce

européen se taisaient honneur d'exercer à l'égard des

savants et des artistes. Les belles collections de tableaux

et d'antiques formées par Raimond Fugger retinrent quelque

temps nos Anversois. Ils virent avec curiosité la chambre où

logea Charles-Quint à son retour de l'expédition de Tunis et

où le chef de l'opulente famille des Fugger avait régalé son

hôte illustre du feu d'un fagot de cannelle, allumé avec la

reconnaissance d'une somme considérable souscrite par le

puissant Empereur.

D'Augsbourg, Hoefnagel et Ortelius allèrent à Munich. Les

Fugger, qui étaient en relation avec tous les souverains de

l'Europe, leur avaient donné une lettre de recommandation

pour l'électeur de Bavière. Ce prince fit droit à la traite

tirée sur sa bienveillance. Il voulut guider en personne les

deux voyageurs dans leur première visite aux monuments de la

capitale. Ami des arts, il exprima à Hoefnagel le désir de

voir de ses ouvrages. Celui-ci lui fit remettre quelques

feuilles de vélin sur lesquelles s'était exercé son pinceau

ingénieux et patient. Ces miniatures, que sa modestie était

loin d'estimer à leur juste valeur, furent vivement admirées

de l'électeur, qui envoya, dès le lendemain, demander à

l'artiste d'indiquer le prix auquel il consentirait à s'en

défaire. Hoefnagel n'avait pas encore tiré partie de la

vente de ses dessins. Son père lui avait remis, à son

départ, une somme provenant des débris de sa fortune

anéantie dans le sac d'Anvers, et comme il n'était pas

encore à bout de ressources, il était sur le point de

répondre à l'électeur qu'il lui faisait gratuitement hommage

de ses peintures. Ortelius l'empêcha de céder à ce mouvement

d'une générosité tout à fait inopportune. Oubliait-il qu'il

ne devait plus compter que sur ses pinceaux pour s'assurer à

l'avenir des moyens d'existence ? N'était-ce pas commencer

très-heureusement l'exploitation de son talent à laquelle le

contraignait le sort, que de vendre ses ouvrages à un prince

renommé par son goût pour les arts ? Il débutait ainsi sous

les plus heureux auspices dans une carrière où son

amour-propre pourrait bien n'être pas toujours aussi ménagé.

Hoefnagel céda aux bonnes raisons que lui donnait Ortelius

et lui promit de mettre un prix aux miniatures dont

l'électeur avait exprimé le désir de faire l'acquisition.

Toutefois, comme il semblait ne pas se soucier d'entamer

directement cette négociation, Ortelius lui dit de ne s'en

point mêler et qu'il se chargeait de tout.

Ortelius alla trouver l'électeur, lui apprit qu'elle était

la position d'Hoefnagel, comment la ruine de son père

l'avait obligé de prendre au sérieux une profession qu'il

était destiné à n'exercer que comme amateur, et termina en

demandant cent écus d'or pour les dessins soumis au prince.

La somme fut comptée à l'instant au négociateur officieux

qui la porta tout joyeux à son ami. L'électeur ne s'en tint

pas là. Il proposa à notre artiste de se fixer à sa cour,

moyennant une pension d'un chiffre élevé. Hoefnagel opposa à

cette offre des obstacles qui en empêchaient la réalisation,

immédiate du moins. Il voulait poursuivre le voyage qu'il

avait entrepris avec Ortelius; et puis, ne sachant où il

établirait sa résidence, il avait laissé sa femme à Anvers

et il devait prendre des mesures pour la rapprocher de lui.

N'était-ce que cela ? Le prince pourvut à tout. Il fit

envoyer à la femme d'Hoefnagel une somme de deux cents écus

d'or pour qu'elle pût venir attendre son mari à Munich.

Quant à celui-ci, toute latitude lui fut donnée pour

terminer avec Ortelius son excursion en Italie.

Les biographes d'Hoefnagel et ceux d'Ortelius ont laissé peu

de détails sur le séjour qu'ont fait les deux Anversois au

delà des Alpes. Les principaux épisodes de leur voyage sont

cependant consignés dans les inscriptions des dessins d'Hoefnagel,

gravés dans un recueil dont nous aurons à parler longuement.

Decamps, qui a copié et mal copié Van Mander, selon son

habitude, dit que Georges Hoefnagel étant arrivé à Venise et

ne croyant pas que ses talents pussent suffire à sa

subsistance, prit le parti de se faire courtier; mais qu'il

fut détourné de ce projet par les encouragements du cardinal

Farnèse. La bévue est d'autant plus étrange, que Decamps

vient d'entretenir ses lecteurs des propositions faites à

Hoefnagel par l'électeur de Bavière pour le fixer à sa cour.

Le biographe français n'a pas compris Van Mander, lequel

affirme, au contraire, qu'Hoefnagel avait songé à s'établir

à Venise comme courtier de commerce, mais que l'heureuse

issue de la négociation dont s'était chargé Ortelius lui

montra le parti qu'il pourrait tirer de son talent. Decamps

a tout confondu d'ailleurs en plaçant à Venise les rapports

qu'il y eut entre Hoefnagel et le cardinal Farnèse. C'est à

Rome qu'Ortelius présenta son ami à ce protecteur des

savants et des artistes. Le cardinal fut émerveillé des

travaux du peintre anversois. Il lui offrit un traitement

considérable pour le décider à entrer à son service; mais

esclave de la parole qu'il avait donnée à l'électeur de

Bavière, il déclara ne pouvoir accepter.

De Rome Hoefnagel ne revint pas à Venise et de là à Munich,

comme l'ont écrit Van Mander et Decamps. Il alla visiter

Naples avec Ortelius, et fit même un assez long séjour dans

cette belle contrée qui offrait à son compagnon, ainsi qu'à

lui, d'inépuisables sujets d'études. L'art et la la science

firent leur profit de ce pèlerinage dont nos deux Flamands

ne virent pas arriver le terme sans regret. Hoefnagel a

tracé, au bas des dessins pris aux environs de Naples, des

inscriptions qui témoignent qu'aucun autre lieu ne fit sur

son esprit autant d'impression.

Les deux voyageurs parcoururent encore l'Italie dans toute

son étendue, pour revenir de Naples à Venise, s'arrêtant

partout où ils trouvaient, celui-ci le motif d'un dessin

pittoresque, celui-là des inscriptions à recueillir, des

faits de la géographie ancienne à constater, des curiosités

archéologiques à observer; car Ortelius était antiquaire

autant que géographe, ainsi qu'on en a pu juger par les

collections de bronzes et de médailles dont il avait formé,

dans sa maison d'Anvers, un musée plein d'intérêt.

Arrivés à Munich, Ortelius et Hoefnagel se séparèrent, le

premier pour retourner à Anvers coordonner les matériaux

qu'il avait rassemblés, le second pour prendre possession de

l'emploi que lui réservait l'électeur de Bavière. On cite ce

trait caractéristique des usages du temps, qu'outre son

traitement, Hoefnagel recevait chaque année du prince des

étoffes de velours et de soie pour ses habits.

L'archiduc d'Autriche Ferdinand eut occasion de voir les

peintures d'Hoefnagel et conçut pour le talent de l'artiste

anversois une si haute estime, qu'il fit de vives instances

auprès de l'électeur pour qu'il consentît à le laisser

passer à son service. Une cession pleine et entière de son

miniaturiste favori n'entrait pas dans les vues de

l'électeur; mais il le céda pour un certain temps à

l'archiduc. Cet arrangement convenait assez à Hoefnagel, en

ce qu'il lui fournissait l'occasion d'aller voir de nouveaux

sites. Ferdinand l'emmena, en effet, à Inspruck où il avait

sa cour, et, pour suivre de plus près des travaux auxquels

il portait un vif intérêt, il l'installa dans le château

d'Ambras, sa résidence. Hoefnagel fut chargé, par son

nouveau patron, d'illustrer un missel sur vélin. Il

consacra, dit-on, huit années à l'accomplissement de cette

tâche. On ne s'étonnera pas de la longueur du temps qu'il y

consacra, lorsqu'on saura que les marges du livre étaient

entièrement couvertes non pas seulement d'ornements,

d'arabesques et de guirlandes, mais de compositions

allégoriques se rapportant au texte et faites avec une

merveilleuse délicatesse de pinceau. Pendant les huit années

qu'il employa à l'exécution de ce chef-d'oeuvre, Hoefnagel

reçut de l'archiduc Ferdinand une somme annuelle de huit

cents florins, plus une somme de deux mille couronnes d'or

après son entier achèvement, plus encore une chaîne

magnifique, comme témoignage particulier de satisfaction.

Ces chiffres et ces actes parlent éloquemment en faveur des

princes qui savaient donner aux artistes de tels

encouragements et de telles récompenses.

La renommée que valurent à Hoefnagel des travaux d'une

perfection incomparable parvint jusqu'à l'empereur Rodolphe

qui avait une prédilection marquée pour les oeuvres des

artistes flamands, ainsi que nous l'avons dit dans notre

notice sur les Sadeler, et qui fît engager le miniaturiste

anversois à lui consacrer un talent dont l'électeur de

Bavière et l'archiduc Ferdinand tenaient de lui de si

brillantes preuves. Hoefnagel se rendit à ce désir de

l'Empereur. Il vint à Prague et peignit pour Rodolphe quatre

livres offrant la représentation des principales espèces

d'animaux: quadrupèdes, oiseaux, reptiles et poissons des

différentes parties du monde. Homme de goût et d'invention,

Hoefnagel n'aurait pas choisi de lui-même, sans doute, ces

arides sujets. Il y a lieu de croire qu'ils lui furent

indiqués par l'empereur Rodolphe, dont on sait le goût pour

les sciences naturelles. L'ingénieux et habile pinceau d'Hoefnagel

parvint à donner un intérêt d'art à des motifs de dessins,

qui, traités par d'autres, n'auraient eu qu'un mérite

d'exactitude scientifique. l'Empereur le récompensa

magnifiquement et lui assura une pension qui le rendit

indépendant.

Quoiqu'il n'eût eu, certes, qu'à se louer de la manière dont

il avait été traité par ses hauts et puissants protecteurs,

Hoefnagel éprouva le besoin d'échapper aux obligations

qu'impose le séjour des cours. L'électeur de Bavière,

l'archiduc d'Autriche, l'empereur Rodolphe ne s'étaient pas

seulement montrés généreux à son égard, ils lui avaient

témoigné cette considération plus précieuse au véritable

artiste que l'argent dont on paye ses oeuvres; mais cela

n'empêchait pas Hoefnagel d'aspirer à une existence

complètement libre. Avec l'agrément de l'Empereur, il se

retira à Vienne où il vécut dans l'aisance que lui avait

procurée ses pinceaux, partageant ses loisirs, disent Van

Mander et Decamps, entre la peinture et la poésie latine.

Hoefnagel n'a été considéré que comme miniaturiste par les

biographes, qui, à quelques faits de l'histoire de sa vie,

se sont bornés à ajouter l'indication des manuscrits qu'il

décora de somptueuses illustrations pour Ferdinand

d'Autriche et pour l'empereur Rodolphe. Si l'on s'en tenait

aux renseignements qu'ils ont donnés, on en serait réduit à

n'accorder à l'artiste qu'une admiration de confiance. Il

existe heureusement un recueil plein de gravures, d'après

les dessins d'Hoefnagel, mais dont personne ne parle, et qui

semble avoir été ignoré de tous les iconographes, bien qu'il

se trouve dans la plupart des grandes bibliothèques. Ce

recueil nous montre le talent du peintre anversois sous les

aspects les plus divers; il le fait apprécier comme peintre

de genre, paysagiste, archéologue, observateur et fidèle

interprète des moeurs des contrées qu'il visite; il nous

permet de le suivre dans ses voyages et de rectifier

beaucoup d'erreurs de ses historiens. D'où vient que

l'ouvrage en question, dont l'impression a multiplié les

exemplaires, n'a pas été connu des écrivains qui se sont

occupés d'Hoefnagel? Ce n'est pas que l'auteur se soit caché

sous le voile de l'anonyme, car les planches dont il a

fourni les dessins sont signées en toutes lettres, et datées

qui plus est. La cause véritable, c'est que la publication

dont il s'agit et qui ne comprend pas moins de six volumes

in-folio, n'est pas artistique, pour nous servir d'un

adjectif consacré par l'usage, mais géographique. Les

géographes, n'étant pas artistes, n'ont pas prêté

vraisemblablement une grande attention à l'élément

pittoresque du recueil; les artistes, n'étant pas

géographes, n'ont pas été chercher dans un livre qui ne

paraissait pas être fait pour eux les dessins du

miniaturiste de Rodolphe II. Telle est l'explication

plausible de l'oubli profond où est resté le plus important,

le seul accessible des témoignages du talent d'Hoefnagel.

Van Mander a bien dit qu'il avait donné au public un livre

contenant les dessins recueillis dans ses voyages; mais

cette indication vague et inexacte prouve qu'il n'a pas

connu l'ouvrage dont il parlait.

Le recueil si digne de fixer l'attention des artistes est

intitulé: Civitates orbis terrarum in aes incisae et excusae

et description topographica et politica illustratae,

collaborantibus Francisco Hohenbergio chalcographico, et

Georgio Hoefnagel. Coloniae ab anno1572 ad 1618, 6 vol. in-fol. L'auteur du texte était Georges Bruin, chanoine de

Cologne. Aux descriptions des principales villes des

différentes parties du monde, et surtout de l'Europe bien

entendu, sont jointes des vues en perspective, des plans,

des cartes, etc. fl a été fait une traduction française des

quatre premiers volumes.

On lit peu les préfaces; c'est un tort. Les préfaces de

beaucoup de vieux livres, dédaigneusement appelés bouquins

par les gens qui ont la prétention d'être de leur temps,

contiennent parfois des choses fort intéressantes et qu'on

chercherait vainement ailleurs. C'est ainsi que, dans

l'avant-propos de son Théâtre des cités du monde, Georges

Bruin parle du concours que lui ont prêté Ortelius et

Hoefnagel pour l'exécution de ce vaste ouvrage, concours

dont les biographes du premier n'ont pas plus fait mention

que ceux du second. Le naïf exposé que fait le chanoine de

Cologne du plan et des détails d'exécution de son livre est

intéressant à plus d'un titre. Après avoir recherché comment

les hommes se sont réunis en société, et quelles furent les

premières constructions qu'ils élevèrent pour leur servir de

demeures, en indiquant sommairement les progrès de

l'architecture depuis les temps primitifs, l'auteur paye un

tribut d'éloge et de reconnaissance à ses collaborateurs,

lesquels sont tous Belges, il est bon de le remarquer. Ses

premières félicitations s'adressent aux graveurs Simon

Novellanus (Van den Neuvel) et François Hogenbergh, de

Malines, « dont les mains artificieuses ont mis tant d'art

et de fidélité dans la reproduction des villes et des

édifices, et qui ont donné tous les détails de

l'architecture avec tant d'exactitude, qu'il ne semble pas

que ce soit l'image des cités que l'on voit, mais les cités

elles-mêmes par l'effet d'un artifice admirable. » Il ajoute

que ces villes, il les ont en partie dessinées eux-mêmes

d'après nature, et en partie reçues toutes peintes de ceux

qui les avaient visitées : on verra plus loin que ceci

s'adresse principalement à Hoefnagel. Le bon chanoine

exprime des idées très-justes sur le secours que l'art de la

gravure est venu prêter aux historiens et aux géographes

pour compléter leurs descriptions. « Ceux qui étudient

l'histoire, dit-il, savent combien une pérégrination

lointaine sert à acquérir la connaissance des choses. Les

usages des nations, les lois, les moeurs, les coutumes, se

comprennent beaucoup mieux en voyageant que par de simples

lectures. Quel jugement peut avoir celui qui n'a jamais

perdu de vue le clocher de sa paroisse et ne connaît rien

que par ouï-dire? » Georges Bruin cite, comme l'ayant

grandement aidé dans l'accomplissement de son oeuvre, Abraham

Ortel, bourgeois d'Anvers, cosmographe éminent entre tous

ceux de son temps. « Et ne méritent pas moins de grâces,

dit-il plus loin, ces grands admirateurs des sciences

excellentes Georges Hofnaghel (Hoefnagel), marchand

d'Anvers, et Corneille Caymox, desquels le premier nous a

très-courtoisement communiqué les figures et pourtraits des

villes d'Espagne tirées très-exactement au vif, et l'autre

aucunes cartes des cités d'Allemaigne. »

Dans la préface de la partie de son ouvrage où sont décrites

les villes d'Italie, le chanoine de Cologne confirme ce qui

a été dit de la vocation toute spontanée de Georges

Hoefnagel pour la peinture: « Le tout, dit-il, est pourtrait

et remontré en peinctures particulières de ce nostre théâtre

naïfvement par l'industrie de Georges Hoefnagel, natif

d'Anvers, peintre très-excellent, non par institution de

maître, ains de don très-rare de nature. »

En parcourant la série des planches jointes à la description

des villes d'Espagne dans le Théâtre des cités du monde, on

accompagne Hoefnagel dans sa pittoresque exploration, on

partage en quelque sorte les impressions qu'il a éprouvées,

tant son crayon en a été le sincère interprète. Citer ici

toutes les vues qu'il a données serait trop long et

d'ailleurs inutile. Nous nous bornerons à indiquer celles

qui témoignent de son esprit d'observation, et qui font

connaître le parti que les paysagistes, et même les peintres

d'histoire de notre temps, peuvent encore tirer de ses

dessins.

A Barcelone Hoefnagel prend une vue du port d'après laquelle

les peintres de marines peuvent concevoir une idée exacte de

la forme des galères espagnoles au milieu du XVlme siècle.

Dans les planches où sont représentées Séville et Cadix, le

dessinateur a placé au premier plan des groupes de danseurs

curieux à étudier pour les costumes et pour la forme des

instruments de l'orchestre populaire. Près d'Ecija, la

Stigis des Romains, chemine un chariot couvert de nattes

tressées qui nous montre la construction des véhicules

primitifs de l'Andalousie, lesquels n'ont peut-être pas

beaucoup changé dans un pays dont les raffinements de la

civilisation n'ont pas encore heureusement altéré la

physionomie caractéristique. Aux environs de Burgos, voici

des pâtres pittoresquement ajustés. Dans la planche de

Grenade, Hoefnagel réunit les types des différentes classes

de la population pour en représenter les costumes variés. Un

cavalier traverse le paysage ayant une senora en croupe.

Plus loin passe un âne chargé de jarres. Ce n'est pas un

détail inutile : le peintre a voulu montrer comment se

transportent les liquides dans cette partie de l'Espagne. A

Saint-Sébastien, Hoefnagel place le martyr dont cette cité a

pris le nom, attaché à un arbre et percé de flèches. Cette

figure est hardiment dessinée.

Non-seulement l'artiste anversois fournissait à l'éditeur du

Théâtre des cités du monde, les dessins de ses plus belles

planches; mais il lui communiquait parfois les descriptions

des contrées que reproduisait son crayon. Dans la vue

d'Antequera, par exemple, on éprouve quelque surprise à

l'aspect d'une jarre immense sur laquelle sont accoudés deux

paysans armés de longues piques. Serait-ce un bizarre

caprice du peintre ? Le texte vient nous donner une

explication nécessaire : « Ils ont en ce lieu, y est-il dit,

des vaisseaux de terre d'une grandeur extraordinaire et

d'une capacité digne d'être admirée, lesquels sont ventrus

et propres à garder toutes sortes de fruits et liqueurs,

comme eau, vin, huile, câpres, olives, etc. Nous avons eu

toutes ces choses de très-excellent personnage, Hoefnagel,

qui en a faict la pourtraicture et nous les a communiquez en

langage thieoys. »

Pareil avertissement est donné par l'éditeur à l'occasion

d'une vue de Velis-Malaga, à deux lieues de Malaga. Voici

ses paroles : « Le seigneur Hoefnagel, bien expérimenté en

plusieurs choses par un long usage et qui a veu à l'oeil ce

que nous avons ici traité, nous a assisté de cette

description. » Aucun détail de moeurs n'a été négligé par

notre artiste. Dans la planche dont il est ici question, il

a mis des voyageurs montés sur des mules et escortés par un

guide armé, comme ils le sont eux-mêmes, pour résister, le

cas échéant, aux attaques des classiques bandits espagnols.

A Xérès se présentent d'autres épisodes caractéristiques.

Deux cavaliers armés de longues lances et de boucliers

singuliers semblent prendre part à une lutte animée. D'une

autre part, voici des mules chargées de blé. Ce ne sont pas

des accessoires de fantaisie introduits par le peintre dans

le paysage, à cette seule fin de l'animer. Le texte nous

apprend que les fameux genêts d'Espagne, excellents à la

course et recherchés pour les tournois, viennent de cette

province, qui fournit, ajoute l'auteur, du blé aux Pays-Bas,

dans les temps de disette.

Dans une gorge des âpres montagnes de la Sierra Alhama, au

milieu d'imposantes masses de rochers, se dessine un

établissement de bains d'eaux thermales. Les costumes des

figures qui garnissent ce paysage ont un reste des formes

mauresques. A côté des scènes de l'intérieur des terres, se

placent des épisodes de la vie maritime : on voit à Conil,

localité située à six lieues de Gibraltar, des pêcheurs

dépeçant du poisson, le salant et le mettant en barils.

Qui non ha visto Sevilla non ha visto maraviglia, telle est

l'inscription mise par Hoefnagel à la grande et belle vue de

Séville. Cette estampe est une des pièces capitales de son

oeuvre. Elle a toute l'importance d'un tableau de genre, et

l'esprit avec lequel l'artiste a représenté une scène

piquante des moeurs du pays lui donne un intérêt qu'égalerait

difficilement une composition de pure fantaisie. Le sujet

est une double exécution judiciaire sans analogie avec les

pénalités de notre Code. La première est intitulée :

Execution de justicia de los cornados patientes. Le patient

est monté sur un âne portant, ajusté sur son cou, un bois de

cerf auquel sont fixés des drapeaux et des sonnettes; une

vieille femme le suit et le frappe d'une houssine; l'alcade

à cheval vient ensuite accompagné de deux estafiers; un

héraut, la trompette à la main, marche en tête du bizarre

cortège. La seconde scène de ce drame, moitié sérieux moitié

burlesque, porte pour inscription : Execution d'alcaguettas

publicas. Une femme s'avance sur un âne; elle a le haut du

corps nu et couvert de grosses mouches, attirées sans doute

par quelque matière dont elle est enduite. Des hommes du

peuple lui jettent des pierres. Sur le devant sont deux

grandes figures de femmes dont les costumes sont

supérieurement dessinés. A un plan reculé, ou voit Séville,

et dans la campagne une route couverte de squelettes de

chevaux. Cette planche est aussi remarquable par la

franchise de l'exécution que par l'originalité du sujet.

Bien qu'elle offre, comme nous l'avons dit, un double

épisode, le dessinateur a su mettre de l'ensemble dans sa

composition : Hoefnagel s'est montré là observateur et

peintre.

Deux planches sont consacrées à la ville de Cadix. Sur le

devant de la première sont deux grandes figures, un moine

vendeur de chapelets et de reliques, et une femme

parfaitement ajustée. Au loin des scènes militaires:

l'attaque d'un fort et un engagement de matelots. La seconde

planche est une composition Tort bien ordonnée et qu'on

regrette de ne pas voir traitée en peinture. Le sujet est

une pêche, c'est-à-dire la suite d'une pêche qui a réuni sur

la plage une foule nombreuse : des femmes font cuire le

poisson qu'elles distribuent aux amateurs; des gentilshommes

boivent à une cantine le xérès dans de longs verres. Il

s'agit probablement d'une fête locale. Un jeune homme se

tient à l'écart et joue de la guitare au bord de la mer; ce

n'est pas un pêcheur sans doute, car les poissons ne se

prennent pas plus aux sons de la guitare qu'à ceux de la

flûte.

Auprès de Grenade, dont la vue perspective se déploie dans

une grande planche d'un effet pittoresque, Hoefnagel a placé

un groupe de femmes se livrant à la danse, plaisir de toutes

les classes et de tous les âges en Espagne. Il va sans dire

que le tambour de basque joue là son rôle obligé. Les

costumes sont pleins de caractère; ou remarque surtout des

chaussures très-originales. Notre artiste pouvait-il ne pas

dessiner l'Alhambra ? II en donne un aspect d'ensemble et

des détails d'architecture. L'exactitude consciencieuse de

son crayon ne se signale pas moins dans la représentation de

Tolède. Après en avoir tracé une vue générale, il dessine à

part la cathédrale et le palais des rois. Le tout est

entouré d'un cartouche terminé, dans le bas, par le blason

archiépiscopal.

L'une des planches, qu'on peut surtout recommander à

l'attention des artistes pour les costumes, est celle de la

Sierra de San Adriano en Biscaia. On y voit une série de

grandes figures dont les ajustements sont terminés avec un

soin extrême. Des inscriptions, placées sous chaque groupe,

font connaître à quelles localités et à quelles classes de

la population appartiennent les personnages représentés. Ce

sont : une femme et une jeune fille noble de Biscaye; des

paysans et des paysannes de la même province allant au

marché; des femmes de St-Jean de Luz; des femmes de Bayonne

allant à l'église.

Hoefnagel fait de l'archéologie en passant. Il consacre une

planche à la représentation des antiquités de Jerenna ou

Gerenna aux environs de Séville. Ces antiquités, qui

consistent en sarcophages, urnes cinéraires, etc., ont été

trouvées, à ce que nous apprend le texte descriptif, dans la

métairie d'un négociant flamand nommé Henri Van Belle. Aux

deux côtés de la même estampe se dresse l'élégante tour de

la cathédrale de Séville dont les détails sont rendus avec

une grande délicatesse. Elle est représentée extérieurement

et intérieurement. L'artiste a montré un cavalier gravissant

sur sa mule les degrés de l'escalier qui conduit au sommet

de la tour, et afin qu'on ne croie pas qu'il s'est livré à

un caprice d'imagination, il a mis au bas : Observavit ac

delineavit Georgius Hoefnaglius, 1565. Nous voyons, en

effet, dans les anciennes descriptions de Séville que cet

escalier a une montée si douce et si imperceptible, qu'on y

peut aller soit à cheval, soit en chaise roulante. Nous ne

garantissons pas cette dernière assertion ; quant à la

première, elle est confirmée par le témoignage d'Hoefnagel.

Fidèle au rôle d'observateur qu'il s'est imposé, l'artiste

anversois prend soin d'introduire dans tous ses paysages des

épisodes caractéristiques relatifs aux moeurs, aux usages ou

à l'industrie des localités représentées. Ainsi, dans la vue

de Marchena, il place des ouvriers travaillant à

l'extraction du mercure; dans celle d'Ossuna, il montre la

manière très-singulière de battre le blé en le faisant

piétiner par des chevaux. Parfois il prend note d'une

tradition singulière. Lorsqu'il dessine la vue de Cabeças,

petite ville située entre Séville et Cadix, il ne manque pas

d'inscrire sur sa planche cette phrase : Non se hase nada nel consejo del Rei senza Cabeças (il ne se fait rien dans

le conseil du roi sans Cabeças), laquelle phrase renferme

une énigme pour ceux qui ne savent pas qu'elle avait été

prise pour devise par les habitants du lieu, non par

forfanterie, mais dans une innocente intention de jeu de

mots. Cabeças veut dire tête ou caboche. Le sens de la

devise est donc qu'on ne fait rien dans le conseil du roi

sans caboche. Nous ne citons cette particularité que pour

faire voir quel homme ponctuel était Hoefnagel et avec

quelle exactitude il recueillait tout ce qui pouvait

compléter ses études pittoresques et les rendre d'une vérité

plus frappante. Ainsi que nous le disions plus haut,

parcourir son oeuvre, c'est voyager. C'est sans doute pour ne

pas introduire dans ses planches des éléments imaginaires,

qu'il s'y est souvent placé lui-même à défaut d'autres

personnages. Dans la vue de Cabeças dont il vient d'être

question, il est au premier plan, assis sur une pierre, et

dessinant; dans celle de Zahara, citadelle réputée

imprenable, faisant partie du domaine des ducs d'Arcos,

Hoefnagel s'est représenté prenant un croquis sans descendre

de sa monture, tandis que le muletier qui l'accompagne se

désaltère à une outre, Un peu plus loin, il traverse à

cheval, sous la protection d'un guide armé d'une hallebarde,

les montagnes abruptes qui entourent Loxa. Faute de

personnages appartenant à l'espèce humaine, et lorsqu'il ne

veut pas se mettre lui-même en scène, il se sert d'animaux

pour étoffer ses paysages. Il excellait à les peindre, ainsi

qu'on l'a vu par les manuscrits qu'il fit pour l'empereur

Rodolphe. Au premier plan de la vue d'Ardales, des perdrix

occupent le premier plan; dans celle de Cartama, ce sont des

lièvres. A Alcantarilla, nous voyons une chasse au canard

dans des marais qui entourent la ville; près de Bornes,

l'artiste nous fait assister à une chasse au chien courant.

Le voyage d'Hoefnagel en France présente moins d'intérêt que

celui d'Espagne, parce que le peintre a eu à retracer une

nature moins différente de celle de notre pays, ainsi que

des moeurs qui nous sont plus connues; mais parmi les dessins

qu'il y a recueillis, on en remarque cependant qui sont

dignes d'attention. Nous citerons la vue d'Orléans, où une

dame se promène une quenouille à la main et filant, suivant

l'usage de l'époque, tandis qu'un jeune seigneur semble lui

tenir de doux propos et lui offre une fleur. Les costumes de

ces deux personnages et ceux des blanchisseuses rangées sur

les bords de la Loire ont du caractère. Nous citerons encore

la vue de Bourges pour de singuliers ajustements de femme;

celle de Tours et d'Angers pour des motifs semblables;

celles de Lyon et de Vienne en Dauphiné pour la beauté des

paysages. La vue de Poitiers est surtout curieuse à cause

d'une particularité où se manifeste l'originalité du

caractère de notre artiste. En dessinant le monument

celtique connu sous le nom de la Pierre levée, Hoefnagel

représente plusieurs voyageurs occupés à inscrire leurs noms

sur le bloc principal; il vient lui-même d'y tracer ceux de

plusieurs de ses amis : Bruin, Ortelius, Mercator et

Mostaert.

C'est après avoir visité l'Espagne et la France qu'Hoefnagel

part pour l'Italie; nous avons dit dans quelles

circonstances. Les estampes où sont retracés les souvenirs

de ce voyage ont un double attrait. Elles montrent un

progrès dans le talent de l'artiste et nous initient plus

que les précédentes à ses impressions personnelles. En

passant à Pesaro, ce qui le frappe, ce sont de beaux

costumes de femme : il les dessine d'un crayon libre et

facile. A Terracine, il esquisse avec esprit et un grand

sentiment de la nature un joli groupe de paysans et de

femmes de la campagne occupés à cueillir des fruits. Sur la

route de Velletri à Rome, on voit deux voyageurs à cheval.

Ces deux voyageurs sont Hoefnagel et Ortelius. Une

inscription mise sous une vue essentiellement pittoresque de

Tivoli nous apprend que les deux amis y font halte le 1er

février 1578. Voilà des indications bien intimes, bien

précises et dont il est surprenant que les biographes

n'aient pas fait leur profit. Le peintre devient de plus en

plus prodigue de ces inscriptions, dans lesquelles se

reflète son esprit, qui font connaître l'homme en même temps

que l'artiste, et que, pour cette raison, nous enregistrons

avec soin. Voyez l'estampe où est représentée la route de

Mola à Gaete. Les deux Anversois s'y sont arrêtés pour

contempler les beaux vergers d'orangers et de citronniers

que baignent les rives d'une mer d'azur. Ce n'est pas notre

fantaisie qui se plaît à donner les noms du géographe et de

l'artiste flamands à des personnages imaginaires. Sous l'un

d'eux se lit l'inscription suivante : Georgius Hoefnagel

elegantissimi ad mare Tyrreneum Cajetae prospectus depictor.

Sous l'autre sont ces mots : Abrahamus Ortelius, studiosus

contemplator admiratorque itineris napolitanici cornes

jucundissimus. Ortelius étend la main dans la direction de

la mer et semble faire admirer les beautés du paysage à son

compagnon.

La planche double que nous allons décrire est aussi des plus

curieuses. Dans un des compartiments se trouve une vue du

lac Agnano dessinée avec une extrême délicatesse. Ortelius

et Hoefnagel sont encore au premier plan, celui-ci

dessinant, celui-là décrivant. Remarquez ces canards sur le

lac; ils ne sont pas un vain accessoire du paysage,

l'artiste les a placés là avec intention, comme étant en

contradiction manifeste avec le préjugé qui veut que cette

onde maudite soit mortelle aux oiseaux imprudents qui

s'aventureraient sur ses rives. Jugez-en par l'inscription :

A Ortelius G. Hoefnagel hunc locum hodie non esse Aopuov

animadvertentes. Les motifs du second compartiment est une

vue de la célèbre grotte du Chien. Au-dessus de l'entrée se

tient la figure allégorique de la Mort armée d'une flèche;

le mot Temerariis s'échappe de sa bouche osseuse. Plus loin,

un homme court baigner le chien, soumis à l'épreuve de

l'antre redoutable, dans les eaux du lac qui, si elles

donnent la mort aux êtres vivants, ont en revanche la

propriété de rendre à la vie ceux que des émanations

délétères ont menacés d'un prochain trépas. Le tout est

encadré de cartouches remplis par des inscriptions

explicatives, des citations de Virgile, etc.

La Solfatare, mine de soufre, près de Pouzzoles, fournit à

Hoefnagel le sujet d'une composition bizarre. L'eau thermale

dont il existe une source en ce lieu passe pour donner la

fécondité aux femmes. Le caustique artiste y fait arriver

deux dames, l'une à pied, l'autre en litière. Deux jeunes

gens paraissent les attendre. C'est évidemment une allusion

à la vertu de la source, sinon à celle des Napolitaines.

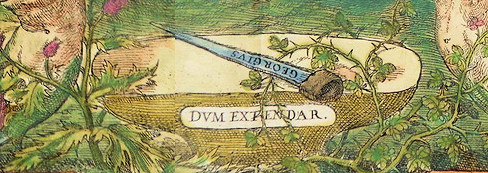

Deux figures allégoriques, celles de l'Envie et de

l'Ignorance, relient les deux extrémités d'un encadrement

compliqué. Armées chacune d'un marteau, elles forgent sur

une enclume un grand clou portant le nom de Georgius; plus

bas, on lit ces mots : Dum extendar. Le clou, c'est

l'instrument, c'est l'arme de l'artiste que lui préparent

l'Envie et la Jalousie; mais c'est aussi la représentation

figurée de l'artiste lui-même, car Hoefnagel veut dire en

allemand clou de maréchal. Ces subtilités paraîtraient

puériles à l'époque où nous sommes, mais elles étaient tout

à fait conformes à l'esprit du temps.

La planche qui représente la place Saint-Marc et le palais

des doges à Venise est d'un intérêt plus sérieux. C'est,

suivant nous, la plus remarquable de l'oeuvre d'Hoefnagel. La

célèbre basilique est dessinée à merveille; la place, animée

par des groupes de Vénitiens et de personnages du Levant,

est d'une grande vérité d'aspect. Le palais des doges est

représenté au moment d'un incendie. Il y a un grand

mouvement dans cette composition, où les figures sont

nombreuses et bien distribuées.

Comme souvenir de leur voyage d'Italie, Hoefnagel adresse à

Ortelius une vue du golfe de Baies, charmant paysage dans un

encadrement formé de deux grandes cornes d'abondance d'où

s'échappent des fruits de toute espèce. Il y joint non pas

une simple inscription, mais une sorte de lettre, en latin,

où il exprime à Ortelius le charme que lui a fait éprouver

la vue de ce beau pays chanté par les poètes, et le plaisir

qu'il eut surtout à le visiter avec un compagnon tel qu'Ortelius.

Il se rappelle le vers d'Horace:

Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis,

et il veut le donner pour titre à sa planche; mais ses

souvenirs le servent mal et il écrit : Nullus in orbe locus

praelucet amoenis Baiis. C'est de Munich qu'il adresse son

dessin à l'illustre géographe; il le date : Ex nostro museo

Bavarico Cal. Martii, anno 1580.

La collection publiée par Marco Pagliarini, sous le titre de

: Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed

architettura, renferme une lettre d'Hoefnagel, où l'on

trouve de curieux renseignements sur le prix des dessins au

XVIme siècle. Cette lettre est adressée au cavalier Gaddi,

possesseur d'une riche galerie de tableaux, statues, camées,

etc, qui avait chargé notre artiste, à. son passage à

Florence, de lui procurer des dessins des maîtres célèbres

de l'époque. Elle est en italien; en voici la traduction:

M. Giacomo, orfèvre, m'a écrit plusieurs fois, de la part

de Votre Seigneurie, que si je trouvais des dessins de bons

maîtres, je devais lui en procurer quelques-uns. Je lui ai

répondu que je pouvais en trouver, mais que les

propriétaires ne voulaient pas les envoyer en Italie, pour

en proposer la vente, et que je désirais connaître les

intentions de Votre Seigneurie. Le même Giacomo me dit alors

que les occupations de Votre Seigneurie ne lui permettaient

pas d'écrire; mais que si je trouvais quelques dessins

dignes du cabinet de Votre Seigneurie, à des prix honnêtes,

je devais les acheter. D'après cela, je n'ai pas voulu

manquer de donner à Votre Seigneurie une preuve de mon

dévouement et de mon désir d'augmenter et de conduire à la

perfection ce cabinet qui, certainement, en matière de

dessins, est le plus beau qu'on puisse voir et que tout

véritable amateur doit être porté d'inclination à augmenter

de plus en plus. Entre tous, Votre Seigneurie me trouvera un

des plus disposés à obéir à tous ses ordres. Vous recevrez

donc des mains de M. Giacomo. vingt neuf grands dessins et

six petits, qui coûtent, l'un dans l'autre, un écu d'or en

or (ici on n'en connaît pas d'autres) par dessin, pour

lesquels je me suis engagé, par une obligation de ma main, à

payer dans six semaines ou deux mois. Votre Seigneurie

voudra bien donner ordre pour que je sois pourvu à temps.

Comme le verra Votre Seigneurie, je n'ai pris ni esquisses,

ni dessins en mauvais état, ni de maîtres vulgaires, mais

tous de très-bonnes mains, lesquels les vendeurs ne m'ont

cédés à un prix si modéré que parce que nous sommes amis et

dans l'espoir de recevoir une plus grande commande. Ces

dessins sont tous de la sorte moyenne, car il y en a encore

de plus simples et de moindre prix, comme aussi de plus

grand prix et d'une plus grande valeur. Ils sont beaux et

finis; ce sont, sous tous les rapports, des dessins parfaits

et des plus vaillants et anciens maîtres allemands et

flamands, comme : Albert (Durer); Luca (Lucas de Leyde); Olbein (Holbein); Patenier; Emskerken (Heemskerck); Jean et

son frère Hubert Van Eyck, très-anciens; Quentin (Metsys) ;

Mabuse et beaucoup d'autres, et aussi des modernes, de

Raphaël, etc., tous dessins finis et d'importance, et pour

cela dignes d'être estimés comme ils le sont en effet. Je

n'ai pas voulu m'en occuper sans connaître l'intention de

Votre Seigneurie. J'aurais voulu persuader aux propriétaires

de ces dessins de m'en confier cinquante ou soixante pour

vous les envoyer; mais ils ne le veulent pas. Si Votre

Seigneurie le désire et me le commande, je pourrai prendre

la note des principaux et du prix qu'on en demande, et la

lui envoyer. Ce serait une chose bonne et profitable

d'employer cent ou cent cinquante écus à en acquérir une

partie. Je suis persuadé qu'on me laisserait, en ce cas,

choisir les meilleurs et les plus finis. Celui d'Albert

Durer ne me serait pas laissé à moins de quatre écus, celui

de Lucas trois, le grand de Patenier trois, et ainsi des

autres. Je n'ajouterai plus rien maintenant, et j'attends

les ordres de Votre Seigneurie. Ce 12 février 1577.

GEORGIO HOEFNAGEL.

Hoefnagel a aussi exécuté, pour le Théâtre des cités du

monde, plusieurs vues de villes d'Allemagne. Celle de Munich

est dédiée au duc Guillaume. Il continue à fournir au

chanoine de Cologne des indications pour le texte, en même

temps que des dessins. Nous en trouvons la preuve dans la

description du château situé près de Landshut, dans la basse

Bavière, et appartenant au prince-électeur. Après avoir

transcrit les lignes suivantes: « Ce château est embelli par

l'art et l'industrie de Frédéric Sustris, Hollandais

d'origine, mais Italien de nation, homme très ingénieux en

toutes sortes d'artifices, qui l'a orné de fontaines,

statues, peintures, chants et volements d'oiseaux, etc.,

l'éditeur ajoute : « La description de cette ville

(Landshut) nous a été communiquée par Georges Hoefnagel,

marchand d'Anvers, lequel, né aux études de la paix et non

de guerre, fuyant les troubles de la Belgique, ayant

perlustré l'Italie, s'est rendu au service du pacifique

prince Albert, duc de Bavière, s'employant pacifiquement en

l'art miniatoire, lequel la nature seule lui a enseigné. »

Ce passage n'est pas sans importance en ce qu'il confirme ce

qui a été dit du développement spontané du talent d'Hoefnagel

et de la cause de son départ d'Anvers.

Parmi les vues d'Allemagne dessinées par Hoefnagel, on

remarque encore celle où l'artiste a réuni sur une même

planche, une perspective étendue des Alpes tyroliennes et le

site où se trouve le monument élevé en souvenir de la

rencontre de Charles-Quint et de Ferdinand, au retour de

l'expédition contre les États barbaresques.

Il n'a été fait aucune mention du voyage d'Hoefnagel en

Angleterre. Il est cependant positif qu'il visita cette

contrée; des planches signées et datées en font foi. C'est

en 1582, entre son voyage en Italie avec Ortelius et le

moment où il se fixa à la cour de l'archiduc d'Autriche,

qu'il alla au pays d'outre-Manche. Il ne paraît pas qu'il y

ait fait un long séjour, car les vues qu'il y a prises pour

le Théâtre des cités du monde sont en petit nombre; mais le

peu qu'il en a donné est fort intéressant pour les costumes,

et peut être utilement consulté par les artistes qui

traiteraient des sujets de l'histoire d'Angleterre à la fin

du XVIme siècle. La planche où il a représenté le palais des

souverains de la Grande-Bretagne, édifice dont

l'architecture diffère essentiellement de celle de nos

monuments, est animée par un épisode bien caractéristique

des moeurs anglaises : un retour de la chasse. On y voit des

seigneurs à cheval, des voitures d'une forme singulière, des

piqueurs conduisant une meute, etc. A cette scène bien

composée, l'artiste a joint une série de grandes figures

très-curieuses pour les ajustements. Ce sont des femmes de

la cour, des femmes nobles, des bourgeoises, des marchandes,

des paysannes, etc. Dans une vue d'Oxford, notre artiste

nous montre deux docteurs devisant à l'ombre d'un chêne, ou

plutôt disputant, car les docteurs sont, on le sait, de

grands disputeurs. Une seconde planche non moins

intéressante nous offre une perspective de la ville et de

ses monuments, avec des personnages diversement costumés au

premier plan.

Indépendamment du concours direct qu'il prêtait à l'éditeur

du Théâtre des cités du monde, Hoefnagel s'était chargé de

lui fournir pour cet important ouvrage des matériaux

provenant de sources différentes. Il chargea son fils

Jacques, dessinateur et graveur, de parcourir la Bohême, la

Hongrie, la Croatie, la Transylvanie, et d'y recueillir des

vues qu'il envoie au chanoine de Cologne telles qu'il les a

reçues, ou dont il fait lui-même des dessins terminés

d'après de simples croquis. Toujours l'inscription mise au

bas des planches fait mention de la part qu'a prise

Hoefnagel à leur exécution. Sur les unes nous voyons :

Communicavit Georgius Houfnaglius, delineatum a filio; sur

d'autres : Depinxit et communicavit G. Houfnaglius delineatum

a filio. Ces planches sont généralement dessinées avec moins

de finesse que celles des vues d'Espagne, d'Italie et de

France, qui sont de la main de Georges Hoefnagel, mais elles

ne sont pas moins curieuses. Les figures y ont plus de

caractère; elles offrent, pour les costumes, des indications

d'une grande fidélité. A ce titre il est bon de les faire

connaître aux peintres.

Georges Hoefnagel mettait à contribution d'autres artistes

que son fils, pour enrichir l'ouvrage de Bruin des vues

qu'il n'avait pas prises lui-même dans ses voyages; mais

avec une conscience bien rare et qui ne se dément pas, il

indique dans les inscriptions les noms de ses

collaborateurs. C'est presque toujours à des compatriotes

fixés comme lui à l'étranger qu'il fait des emprunts. Au bas

de l'estampe représentant le Phare de Messine, nous trouvons

cette note intéressante : Repertum inter studia autographica

Pétri Breuggelii. pictoris nostri saeculi eximii,ab ipsomet

delineatum, communicavit G. Houfnaglius 1617. Breughel mort, Hoefnagel pouvait sans danger s'emparer de son oeuvre; mais

sa probité le lui défend.

Au bas de la vue de Linz, fort belle planche d'ailleurs, on

lit : « Effigiavit Lucas a Walckenburg; communicavit

Georgius Houfnaglius. La vue de Gmunden porte cette

inscription : Ex archetypo Lucoe Van Walckenborch, effigiavit

Georgius Houfnaglius anno 1594. Le peintre Lucas de Walckenbourg, dont il est ici question, est né à Malines, et

s'était fixé à Anvers quand les événements qui décidèrent

Hoefnagel à un exil volontaire, lui firent prendre aussi la

résolution de s'expatrier. Il se dirigea vers l'Allemagne et

trouva un protecteur dans l'archiduc Mathias, qui le prit à

son service. Il passa plusieurs années à Linz, près de ce

prince. Les noms de Lucas de Walckenbourg et d'Hoefnagel

sont réunis dans un compte des dépenses de l'archiduc

Ernest, pendant son voyage de Vienne à Prague et de Prague à

Bruxelles, d'octobre 1593 à juin 1594. On y trouve, sous la

rubrique de Francfort : « A maître Lucas, pour une vue de la

ville de Linz, 50 thalers. » Puis : « Pour les estampes d'Hoefnagel,

1 florin 40 sols. Pour relier les estampes d'Hoefnagel, 50

sols. » Sous la date de Bruxelles enfin : « Envoyé à maître

Lucas de Walckenbourg, peintre, 240 florins. » La vue de

Linz, achetée par l'archiduc Ernest, était vraisemblablement

l'original dont Hoefnagel a fait une copie. Cette

acquisition a eu lieu en 1594 et c'est précisément la date

que porte l'estampe du Théâtre des cités du monde. L'extrait

de compte que nous venons de citer prouve qu'Hoefnagel a

résidé à Francfort. C'est dans cette ville qu'il a eu

communication de Lucas de Walckenbourg, et qu'il a vendu à

l'archiduc, les estampes mentionnées dans le registre des

dépenses de celui-ci.

Une vue de Cassovia (Hongrie) porte cette inscription:

Depict. ab Egidio Van der Rye Belga; communicavit G.

Houfnaglius, 1617. Égide ou Gilles Van der Rey était un des

nombreux peintres flamands qui allaient, à cette époque,

chercher fortune à l'étranger. M. Nagler dit qu'il habita

Gratz, en Styrie, et qu'il y fut au service du duc Charles

Ier, dont il décora le palais de peintures à fresque. Le

musée de Vienne possède, de cet artiste, un tableau sur

cuivre représentant l'inhumation de sainte Catherine.

Nous avons dit qu'Hoefnagel indiquait, avec une conscience

scrupuleuse, la source d'où il avait tiré les dessins de

celles des vues qu'il n'avait pas prises lui-même d'après

nature. Quand il reproduisait l'oeuvre d'un confrère, il le

citait, fût-il mort comme Pierre Breughel. Lorsqu'il n'avait

eu pour éléments de son travail que des croquis anonymes, il

en faisait mention dans des inscriptions ainsi conçues :

Acceptum aliunde, ou : Communicavit G. Hoefnaglius, acceptum

ab alio, ou : Acceptum ab amico; communicavit, etc., ou

bien encore : Ex depicto aliorum;communicavit.

Tous les biographes d'Hoefnagel s'accordent à dire qu'il

mourut en 1600. S'ils avaient ouvert le Théâtre des cités du

monde, ils y auraient vu plusieurs planches signées de notre

artiste et portant la date de 1617. Le dernier volume de

l'ouvrage à la publication duquel il eut une si grande part,

ayant été imprimé en 1618 et ne contenant pas de dessins

postérieurs aux siens, on ignore jusqu'à quelle époque il

prolongea sa carrière.

Jacob Hoefnagel, ce fils de notre artiste dont nous avons

dit que de nombreux dessins, retouchés par son père, furent

donnés dans le grand ouvrage du chanoine de Cologne, était

graveur en même temps que peintre. Il publia en 1592, à

Francfort, un recueil de 52 planches en quatre parties,

intitulé : Archetypa studiaque patris Georgii Houfnaglii

Jacobus fil. genio duce ab ipso sculpta omnibus philomusis

amice dicat ac communicat. M. Brunet, dont l'exactitude

bibliographique est rarement en défaut, prend l'indication

de la parenté pour un nom patronymique, appelle l'artiste

Pat. Georg. Hoefnagel, et dit que le recueil se compose de

fleurs, de fruits et d'insectes.

Georges Hoefnagel a laissé un second fils, appelé Jean,

peintre qui paraît s'être appliqué particulièrement à

l'exécution de planches d'histoire naturelle, et s'être fait

une certaine renommée par des travaux de cette nature. On a

publié d'après lui, en 1650, un recueil ayant pour titre :Diversae

insectarum volatilium icones ad vivum accuratissime depictae

per celeberrimum pictorem D. J. Hoefnagel.

La Belgique ne possédait aucune production originale de

Georges Hoefnagel, lorsqu'une circonstance toute

providentielle vint permettre de combler cette lacune de nos

collections. En 1852, un Anglais qui avait résidé quelque

temps dans un des hôtels de Bruxelles, y laissa, ce qui se

voit quelquefois, un compte arriéré, en nantissement duquel

il remit une miniature enfumée. L'hôte n'estimait guère ce

gage; mais faute de mieux il l'accepta. L'Anglais ne s'étant

pas présenté pour acquitter sa dette à l'époque fixée, le

maître d'hôtel vint offrir au conservateur des manuscrits de

la bibliothèque de Bourgogne de lui céder la miniature en

question, contre le remboursement de la somme pour laquelle

elle était engagée. Le marché fut conclu, marché

très-heureux, car il mettait notre dépôt public en

possession d'une admirable peinture de Georges Hoefnagel,

signée de l'artiste et offrant le spécimen le plus complet

de son merveilleux talent. Le sujet est une vue de Séville

prise de la rive opposée du Guadalquivir, avec des groupes

de figures au premier plan, des barques de pêcheurs sur le

fleuve et une longue perspective de la ville au fond.

L'encadrement, d'une richesse inouïe, est formé des emblèmes

de la paix et de la guerre, des attributs des différents

règnes de la nature, avec une représentation allégorique de

la conquête de l'Amérique par l'Espagne, le tout couronné

par un portrait de Philippe II, assis sur un trône d'or

entre deux évêques. Cet encadrement échappe à l'analyse par

l'innombrable quantité d'objets qui s'y trouvent

représentés. L'exécution en est d'une délicatesse qui

dépasse tout ce qu'on connaît en ce genre, et cependant elle

est exempte de sécheresse. L'artiste a su allier le moelleux

de la touche avec le dernier degré du fini. Il a signé son

oeuvre en toutes lettres: Georgius Houfnagle antverpianus

faciebat anno 1573; et il ajoute natura sola magistra, car

c'était, on l'a déjà vu, sa grande prétention, de s'être

formé sans maître, et d'avoir un talent en quelque sorte de

révélation; outre la date de 1573, inscrite au bas de

l'encadrement, à la suite du nom d'Hoefnagel, on lit celle

de 1570, sous la vue de Séville. On n'en peut pas conclure

que le peintre ait employé trois années à l'exécution de

cette miniature; il s'y est sans doute repris à deux fois,

et l'idée d'entourer d'un somptueux encadrement sa vue de

Séville ne lui sera venue qu'après coup. Dans quelle

circonstance et pour quel grand personnage Hoefnagel a-l-il

fait ce chef-d'oeuvre de talent et de patience ? C'est ce

qu'on ignore. On peut affirmer seulement que sa peinture n'a

pas été faite dans le pays dont elle reproduit un site, car

il avait visité l'Espagne de 1563 à 1565, et à la date que

porte son dessin il était en Allemagne, de retour de sa

pérégrination à travers l'Italie.

Note

sur le clou : on notera sur la gravure

représentant Hoefnagel ci-dessus, la

présence du clou de maréchal ferrant, sens allemand de

Hoefnagel, dont Fétis rappelle qu'il a servi de signature à

l'artiste.

Cette signification n'a pas échappé à certains chercheurs :

on trouve ainsi dans le Bulletin historique et monumental

de l'Anjou de 1867-1868, une interrogation sur la vue

d'Angers en 1561 :

« Nous devons à l'obligeance d'un honorable négociant

d'Angers, M. Lucien Lévesque, très-versé dans l'étude des

antiquités de notre ville. la communication du curieux

dessin qui accompagne cette livraison. C'est une vue

générale de la ville d'Angers au seizième siècle.

L'observateur étant placé en reculée, a devant lui la Maine

et. la ville étagée sur la rive droite.

La gravure est signée G. Houfnaglius, ann. Dni. 1561.

Qui était-ce que G. Houfnaglius, dont le nom latinisé semble

indiquer une origine allemande ou hollandaise (1)? Toutes

les recherches que nous avons faites à ce sujet ne nous ont

rien fait découvrir. Nous ne savons pas non plus ce qui a pu

déterminer cet Houfnaglius à publier une vue d'Angers. Il

est certain toutefois que notre gravure a été détachée d'un

ouvrage in-folio, qui devait être une sorte de voyage à

travers la France, ou peut-être seulement une suite de

notices sur nos principales villes accompagnées de gravures.

En effet, un autre exemplaire, que possède M. L. Lévesque,

réunit à la fois cette même vue d'Angers et une vue de

Tours, Au verso de ce dernier exemplaire est une notice en

allemand; au verso du nôtre, la notice est en français. D'où

nous devons conclure très-facilement, que l'ouvrage enrichi

des dessins d'Houfnaglius a eu, au moins, deux éditions.

[...]

(1) Houfnaglius veut dire en Allemand « clou de fer à

cheval. » »

Et on retrouve effectivement le clou au centre de la

représentation de Solfatara du Civitates orbis terrarum,

forgé sur une enclume par les allégories de l'Envie et de

l'Ignorance, et portant le prénom du graveur :

|

Rédaction :

Thierry Meurant |

|