|

Le Pays

lorrain

1964

Contribution à l'histoire d'Herbéviller

(Meurthe-et-Moselle)

Le grand historien de la

Lorraine, Henri Lepage, a écrit dans l'Annuaire de la Meurthe de

1858 (1) qu'il serait très désirable que l'on étudiât la

situation des classes agricoles et bourgeoises en Lorraine, la

condition des habitants des villes et des campagnes. Nous

croyons nous être conformés ici à son désir.

L'on connaît le rôle important que jouèrent au début de la

Révolution, particulièrement en Lorraine, les hommes de loi, qui

se retrouvèrent si nombreux à l'Assemblée Constituante. Or ce

rôle ne fut nullement improvisé. Depuis longtemps déjà, dans les

petites villes et même dans les anciens villages, ils

consolidaient avec ténacité leur emprise. Tandis que les

seigneurs, insouciants et trop souvent absents, se contentaient,

dans beaucoup de cas, de percevoir leurs revenus et perdaient le

contact avec la population, leurs représentants, avocats,

procureurs, maires, juges, tabellions, huissiers, gruyers, hauts

officiers, formaient un réseau si serré qu'ils étaient, en

réalité, déjà les véritables maîtres du pays bien avant la

réunion des États généraux.

Leur action a sans doute été étudiée. Mais ce que l'on sait

moins, c'est que leur puissance n'aurait pas été ce qu'elle fut

si, en plus de leur mainmise sur la procédure et

l'administration, ils ne s'étaient révélés des terriens qui

s'efforcèrent, par un travail long et patient, d'augmenter en

même temps, pour leur compte personnel, leurs possessions

territoriales, tout prêts déjà à remplacer ceux qu'ils

représentaient.

Ce travail incessant de remembrement, d'acquisition, morceau par

morceau, doit être étudié de très près, dans les archives

notariales, par qui veut connaître les origines et la formation

des hommes de loi. C'est ce que nous avons tenté de faire en

prenant un exemple-type, celui d'une des plus anciennes familles

d'Herbéviller- Launoy, les Pierron. Comme on le sait, cette

localité, qui avait titre de châtellenie au XVIIIe siècle, était

alors du diocèse de Metz et de la subdélégation de Vic depuis

1756, par une de ces anomalies, fréquentes à l'époque, qui

témoignent de l'enchevêtrement des souverainetés.

C'est sous la date du 31 décembre 1693 que nous trouvons pour la

première fois mention d'un Pierron, dans un acte signé J.

Laurent, notaire à Blâmont. Il s'agit d'un échange d'héritages

entre Nicolas Pierron, fermier, qui possédait déjà alors le

moulin de Saint-Martin (2), et les autres hoirs de Françoise

Michel.

Il ne sera ensuite plus nécessaire aux habitants d'Herbéviller

d'aller à Blâmont pour la rédaction de ces ventes, toujours sur

parchemin, souvent avec sceau. Ils vont désormais avoir un

notaire dans leur localité même, assurément plus importante

alors qu'aujourd'hui. Nous avons, en effet, un acte de N.

Jacquot, « tabellion de la terre et seigneurie d'Herbéviller

Launoy », en date du 9 mars 1728, par lequel Nicolas Toussaint,

ancien maire à Herbéviller, « reconnaissait volontairement et

confessait » avoir vendu à « honnête homme » Claude Claudel,

laboureur, demeurant audit Herbéviller-la-Tour, et à sa femme

Jeanne Malay, un pré au lieudit Les Grands-Prés, contenant un

jour 11 toises, soit 58 toises de haut et 4 toises et demie de

large, borné par le sieur Jean Thiry père, au

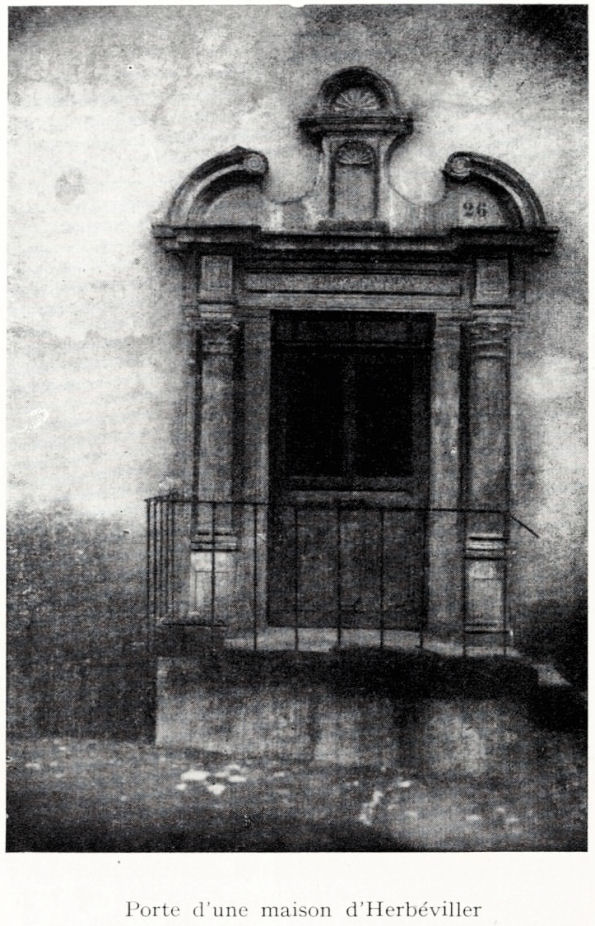

Porte d'une maison d'Herbéviller

sud, et la confrérie

Notre-Dame au nord, au prix de 150 livres et principal et 7

livres 10 sols, plus le « vin que ledit vendeur a reçu comptant

des mains dudit acquéreur ». Si nous avons mentionné cette

transaction, c'est que nous retrouverons ci-après un Claudel

comme vendeur.

C'est sous la date du 25 novembre 1737, donc au moment où la

Lorraine perdait son indépendance, que nous trouvons la première

acquisition d'Alexandre Pierron, « maire, juge et haut officier

de la terre et seigneurie d'Herbéviller Launoy » donc l'homme le

plus important de cette localité que l'on pouvait alors appeler

une petite ville. La transaction s'effectua par-devant le «

tabellionnage de Messeigneurs » d'Ogéviller, seigneurie qui

appartenait alors au rhingrave (Rheingraf und Wildgraf ) de

Salm, par un acte sur parchemin aux armes de ce prince médiat.

Charles-François Jenirat, laboureur à Craon et sa femme

Barbe-Geneviève Houillon vendaient à Alexandre Pierron, époux de

Barbe Boulangé, « un gagnage (3) situé à Saint-Martin, ban et

finage (4) dudit lieu, consistant en terres arables et non

arables, si aucunes y a, et prés, provenant de la succession de

Jeanne Hasselot, vivante femme du sieur Charles Colin, vivant

assesseur et garde-marteau (5) ès prévoté et gruerie (6) d'Einville

» pour la somme de 400 livres tournois au cours de Lorraine en

principal, « et les vins à raison de 5 % ».

Dès lors, les achats d'Alexandre Pierron vont se succéder.

Le 15 janvier 1751, par-devant Me Gauthier, successeur de Me

Jacquot, Nicolas Claudel, laboureur demeurant à Ogéviller

(probablement fils de Claude, mentionné ci-dessus) et sa femme

Marie-Françoise lui vendent deux quarts vingt verges (7) de

terre labourable au lieudit au rupt d'Armont, entre Jean Vourion

au levant, Antonin Mathieu au midi, et sur le chemin de ville au

nord; 1 hommée (8) 9 toises 4 pieds à la Croix Jean-Fleurette; 5

hommées 4 toises et demie sur le chemin des Chaînes; la moitié

de 3 hommées 5 toises 6 pieds proches les meix (9) au delà de

l'eau sur le chemin de Badonviller; enfin 2 hommées 15 toises 2

pieds et demi au lieudit Les Grands-Prés (mentionnés ci-dessus).

Le tout pour 130 livres au cours de Lorraine « et les vins

ordinaires qui ont été consommés entre les parties ».

La même année encore, en 1751, Alexandre Pierron, toujours

qualifié « juge, haut officier en la terre et seigneurie d'Herbéviller

Launoy et y résidant » fait une nouvelle acquisition; il achète

par-devant Gauthier, notaire à Blâmont, à Jean Belleville,

laboureur à Domèvre et à Élisabeth Roussel sa femme, un champ

labourable situé au finage de Saint-Martin, soit six hommées, 23

toises, 2 pieds, pour 68 livres tournois en principal, qui ont

été payées aux vendeurs en espèces coursables (10) dont ils se

sont tenus contents et satisfaits, en outre « des vins à 5 % qui

ont été consommés entre les parties ».

Peu après, le 29 janvier 1753, Alexandre Pierron mentionné cette

fois comme « maire,

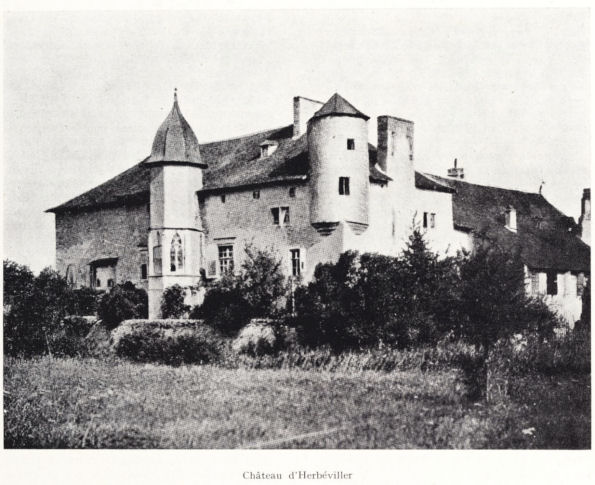

Château d'Herbéviller juge, haut officier et châtelain des terres et seigneurie d'Herbéviller

» achetait par-devant Bertin « tabellion des terres seigneuries

d'Herbéviller » à Joseph Stourme, laboureur à Saint-Martin, une

pièce de terre située sur le ban et finage de Saint-Martin pour

33 livres tournois.

Ce n'est pas tout. Le 26 mars 1753, par- devant François

Décharme, greffier et tabellion commis en la seigneurie d'Herbéviller,

Alexandre Pierron, châtelain, juge et haut officier en ladite

seigneurie (la qualification de maire n'y est plus), achetait à

François Moitrier, laboureur à Ogéviller et à sa femme Jeanne

Claudel, 2 hommées 15 toises de prés situés au lieudit aux

Grands-Prés, pour 75 livres argent au cours de Lorraine de

principal, sans oublier les vins ordinaires.

Alexandre Pierron, qui avait ainsi agrandi ses biens familiaux

de Saint-Martin, transmit ses fonctions de maire, juge et haut

officier d'Herbéviller à son fils François qui vécut peu de

temps après lui. Mais la veuve et les héritiers de celui-ci

poursuivirent les achats.

Le 8 novembre 1779, par un acte signé Gérardin, tabellion à

Herbéviller, mais contrôlé et insinué à Baccarat (qui dépendait

de Metz), ils achetaient de Jeanne-Agnès Helluy, veuve de feu

Clément Hanus, en présence de Jean Mouton père, charron, et de

Sébastien Helluy, laboureur, une petite chenevière (11) sise sur

le ban et finage d'Herbéviller, au lieudit Grand Meix pour 96

livres argent au cours de France.

Enfin, le 22 janvier 1780, les mêmes héritiers de François

Pierron, par-devant le même Gérardin, achètent à Luc Hachaire,

laboureur à Herbéviller, avec le consentement de sa femme Marie

Helluy, et assisté « pour satisfaire au prescrit de la coutume

de l'évêché de Metz » de François et Sébastien Helluy, le

premier son frère, le second son cousin germain, de Jean Vourion

père et de Jean Gled ses neveu et cousin germain, tous

laboureurs à Herbéviller, une autre petite chènevière également

sise au Grand Meix, pour 48 livres argent au cours de France.

Arrive la Révolution : elle n'apparaît ici, au point de vue de

la propriété terrienne, que comme la consécration juridique d'un

état de choses déjà existant en fait. Les hommes de loi de

Blâmont, les Fromental, Lallevée, Zimmermann, Klein, Mayeur,

Batelot et autres, qui y exerçaient déjà en fait la justice et

l'administration, concentrent entre leurs mains les pouvoirs

nominaux des seigneurs défaillants et dirigent le nouveau

district de Blâmont (1790) (12), dans lequel Herbéviller fait

partie du canton d'Ogéviller.

Premiers bénéficiaires de la Révolution, nos hommes de loi sont

aussi les premiers acquéreurs de biens nationaux. Tel est le cas

des Helluy qui, sous l'égide de Fromental, procureur syndic,

achètent le 10 janvier 1792 des terres, prés, friche et

chenevières à Badonviller (13), le 14 février 1792 une maison et

un jardin dans cette même localité (14), le 8 octobre de la même

année un hallier à Blâmont qui appartenait aux religieuses de

cette ville et des terres à Pexonne (15), le 19 février 1793 des

terres et prés à Vacqueville (16).

Mais les événements dépassent rapidement leurs prévisions. Un

certain nombre émigrent, parmi lesquels des Pierron. Aussi

verrons-nous leur nom sur la liste générale des biens des

émigrés du district de Blâmont du 8 avril 1793 (17) : François

Pierron, prêtre à Blâmont « a le bien de sa mère dont son père

jouit ainsi de son patrimoine »; Louis Pierron, médecin à

Strasbourg, « a encore son père et sa mère et n'a rien d'échu ».

Fromental faisait son possible pour sauver les siens sans se

compromettre.

Quelques-uns cependant montent plus haut. Fuyant la situation

quelquefois difficile et en tous cas jugée par eux sans avenir

dans laquelle ils se trouvaient placés en Lorraine, ils vont à

Paris où d'importantes fonctions leur sont dévolues. Tel fut le

cas de Régnier, futur grand juge et duc de Massa, et de

Louis-Dominique Klein, également de Blâmont. Ce dernier, qui

devint successivement général de division, comte de l'Empire,

sénateur, pair de France (18), avait précisément épousé en 1783

Agathe Pierron, fille de François et d'Anne-Louise Helluy, qui

eut dans sa dot la plus grande partie des propriétés de sa

famille sur la commune d'Herbéviller. Le ménage ne fut pas

heureux, Klein répudia sa femme en 1808 pour s'unir avec une

comtesse d'Arberg : il ne revint pas dans son petit pays. Agathe

Pierron se retira jusqu'à sa mort survenue en 1820, à

Herbéviller, et son fils, Édouard Klein, officier en demi-solde

après 1815, vint habiter Lunéville. En 1840, il vendit ses deux

vignes, celle « derrière l'Église » pour 750 F à Verdenal,

meunier à Ogéviller, et le « vieux vignoble » pour 700 F à

Prud'homme, d'Herbéviller. Lorsque lui-même mourut en 1843, ses

filles vendirent à leur tour le reste des terres ayant appartenu

aux Pierron à Herbéviller.

Dans le détail de cette vente, daté de 1852, nous retrouvons

pour la dernière fois les acquisitions effectuées si patiemment

et avec tant de ténacité pendant un demi-siècle par les Pierron.

Mais ils résidaient à Herbéviller : du jour où leurs

descendants, appelés à d'autres destinées, quittèrent leur lieu

d'origine, le lien se trouva rompu.

Il s'agissait en tout d'une vingtaine d'hectares de culture ou

de prés, chiffre déjà assez élevé pour un seul propriétaire dans

un village lorrain - répartis entre les bans de Saint-Martin,

Herbéviller, Blémerey (19), Domèvre et Chazelles (20). Le prix

de vente fut au total de 40 000 F, ce qui prouve que la valeur

absolue de la terre avait baissé. Par ailleurs, la population de

la commune diminuait lentement : 635 habitants en 1800, 553 en

1860.

Chaque ban se subdivisait en saisons et les saisons en cantons

ou lieudits, aux termes d'un morcellement en très petits lots

qui correspondront aux numéros du cadastre.

La culture dans chacun de ces cantons était louée. Nous croyons

devoir donner ci-après les noms de ces locataires de 1852, car

beaucoup d'entre eux achetèrent les parcelles dont ils avaient

ainsi la charge; les habitants actuels d'Herbéviller

retrouveront certainement sur cette liste les noms de leurs

ancêtres et pourront ainsi mieux connaître l'histoire de leurs

propriétés :

Jean-François Cagelot, Joseph Didier, de Saint-Martin, Martin

Philippe, berger à Saint- Martin, Vve Maurice, de Blémezey,

Nicolas Simon, Jean-François Melnotte, Marguerite Duprey,

Jean-Baptiste Hasselot, Joseph Guise, d'Herbéviller, Joseph

Sisler, Jean-Pierre Toulon, Antoine Voinot, Jean-Baptiste

Pierrat, Nicolas Breton, Jean-Claude Simon, Charles Dourdain, d'Herbéviller,

Mangin et Munier, d'Herbéviller, Dominique Putegnat, de

Saint-Martin, Alexandre Godchaux, d'Herbéviller.

Une sorte de loi tendait ainsi, en Lorraine, à ramener la

propriété arable à ce qu'une seule famille pouvait cultiver.

Hubert ELIE

(1) Page 42.

(2) Village voisin d'Herbéviller à droite de la Vezouse.

(3) Pâturage.

(4) Étendue d'une juridiction ou d'une paroisse.

(5) Officier dépositaire du marteau avec lequel on marquait les

bois.

(6) Juridiction de première instance concernant les bois.

(7) Verge, à peu près le quart d'un arpent.

(8) Hommée, quantité qu'un homme peut labourer en un jour. C'est

en Lorraine seulement que ce terme signifiait une division de la

terre d'environ 20 ares.

(9) Jardins.

(10) Qui ont cours.

(11) Terrain où croît le chanvre.

(12) E. AMBROISE, Les derniers seigneurs du district de Blâmont,

M. A. S. 1913-1914.

A. DEDENON, Histoire du Blâmontois dans les temps modernes,

Nancy. Vagner, 1930.

(13) Archives de Meurthe-et-Moselle, Q 431, n° 29.

(14) Id., nos 9, 31.

(15) Id., nos 38.

(16) Id., nos 9, 41.

(17) Archives de Meurthe-et-Moselle, Q 1033.

(18) DEDENON, Notice sur le général Klein, dans Le Pays lorrain,

août 1930.

(19) Sur un épisode concernant cette commune avant la

Révolution, cf. abbé MATHIEU, L'ancien régime dans la province

de Lorraine et Barrois, p. 264.

(20) Id., p. 263. |